| Сообщения без ответов | Активные темы |

Способности.реферат - дайте ссылку

|

|

| Версия для печати | Пред. тема | След. тема |

Рефераты

| Автор | Сообщение |

|---|---|

|

03.02.2013, 10:05 Посетитель Зарегистрирован: 07.05.2012, 01:55 Сообщения: 444 Откуда: |

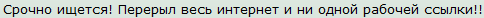

Сообщение#1 Способности.реферат |

| Вернуться к началу |

|

|

03.02.2013, 10:46 Администратор Зарегистрирован: 07.01.2011, 12:39 Сообщения: 3990 Откуда: |

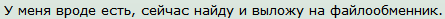

Сообщение#2  Добавлено через 05:38 |

| Вернуться к началу |

|

|

03.02.2013, 11:23 Посетитель Зарегистрирован: 07.05.2012, 01:55 Сообщения: 444 Откуда: |

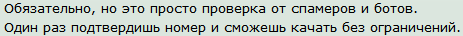

Сообщение#3  |

| Вернуться к началу |

|

|

03.02.2013, 11:35 Администратор Зарегистрирован: 07.01.2011, 12:39 Сообщения: 3990 Откуда: |

Сообщение#4  |

| Вернуться к началу |

|

|

03.02.2013, 12:11 Посетитель Зарегистрирован: 07.05.2012, 01:55 Сообщения: 444 Откуда: |

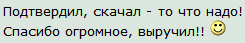

Сообщение#5  |

| Вернуться к началу |

|

|

03.02.2013, 14:22 Мембер Зарегистрирован: 20.09.2012, 13:05 Сообщения: 441 |

Сообщение#6  |

| Вернуться к началу |

|

|

03.02.2013, 17:00 Зарегистрирован: 25.12.2012, 08:19 Сообщения: 7 Откуда: |

Сообщение#7 Конечно, жанр нельзя задать произвольно. Во многом он определяется ситуацией, темой и задачей речи и т. Сложность, однако, состоит в том, что в науке нет не только более или менее четкой классификации риторических жанров, но даже всеми признаваемых принципов их выделения. Это приводит к крайней пестроте и противоречивости имеющихся классификаций, причем некоторые из них оказываются совершенно неудовлетворительными. Однако сделать это не так просто, потому что хотя интуитивно жанры ощущаются всеми как разные формы речевого произведения, определить специфику и точные черты каждого из них весьма сложно. С этой проблемой сталкивается и литературоведение, и журналистика, и риторика. Но сложность проблемы не должна приводить к отказу от попыток ее решения. И даже если оратор не выбирает жанр намеренно, его речь все равно оформляется в виде определенного жанра. Практически мы уверенно и умело пользуемся ими, но теоретически мы можем и вовсе не знать об их существовании. Тем более, что ошибки в работе с жанрами часто дорого обходятся оратору. На деле проблема жанроустановления весьма практична, и когда ее не признают таковой, возникают ошибки в понимании иногда серьезные, а иногда и опасные. Разработка схем речей в определенных жанрах в виде своеобразных моделей способствует речевому освоению типичных социальноречевых ситуаций изменению системы обучения речепорождению. Собственно цель риторического образования состоит в том, чтобы научиться создавать в определенной ситуации уместное высказывание, уметь совершенствовать и перестраивать его, владеть в такой степени, чтобы, особенно не задумываясь над формой, направлять творческий поиск на изобретение оригинального содержания. Сегодня возрастает спрос на спонтанную воздействующую речь в условиях временного дефицита. Но в условиях временного дефицита можно сделать хорошо только то, что умеешь, т. И чем больше в запасе у современного человека схем речевых жанров, тем больше число ситуаций, в которых он будет проявляться как развитая языковая личность. Анализ имеющейся литературы показывает, что такая модель не может быть простой, поскольку само явление достаточно сложное. Наиболее оптимальной оказывается модель, в которой все признаки разделяются на три уровня в зависимости от степени их абстрактности. Здесь можно говорить только о самых общих, глобальных признаках, присущих всем без исключения риторическим текстам. На этом этапе пока не идет речь о непосредственной специфике каждого жанра. Мы лишь пытаемся установить их место в системе по отношению друг к другу. Поэтому применительно к риторике будем считать первичными любые жанры, сложившиеся в условиях непосредственного общения. Они, как правило, имеют сложную композицию и сложный расчлененный тезис. Разумеется, возможны случаи, когда простой вопрос по жизненно важной проблеме оратор продумывает неделю, а речь на совещании произносит экспромтом. Однако и в этом случае вопрос должен производить впечатление спонтанной речи, а выступление на совещании иметь приличные для этого жанра части и логическую структуру рассуждения. Все это подтверждает общее правило о подготовленности, продуманности вторичных жанров и спонтанности, непосредственности первичных.

|

| Вернуться к началу |

|

|

03.02.2013, 21:19 Новичок Зарегистрирован: 04.02.2012, 17:24 Сообщения: 455 Откуда: |

Сообщение#8  |

| Вернуться к началу |

|

|

|

Похожие темы |

| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |