| Сообщения без ответов | Активные темы |

Решебник лабораторных работ по физике 10 класс - дайте ссылку

|

|

| Версия для печати | Пред. тема | След. тема |

Решебники

| Автор | Сообщение |

|---|---|

|

01.06.2013, 10:00 Участник Зарегистрирован: 16.01.2012, 14:09 Сообщения: 216 |

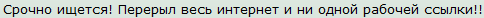

Сообщение#1 Решебник лабораторных работ по физике 10 класс |

| Вернуться к началу |

|

|

01.06.2013, 10:31 Гуру Зарегистрирован: 03.04.2011, 07:23 Сообщения: 3656 |

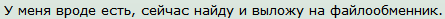

Сообщение#2  Добавлено через 03:26 Готово!

|

| Вернуться к началу |

|

|

01.06.2013, 11:03 Участник Зарегистрирован: 16.01.2012, 14:09 Сообщения: 216 |

Сообщение#3  |

| Вернуться к началу |

|

|

01.06.2013, 11:44 Гуру Зарегистрирован: 03.04.2011, 07:23 Сообщения: 3656 |

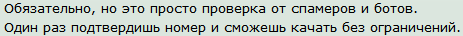

Сообщение#4  |

| Вернуться к началу |

|

|

01.06.2013, 12:12 Участник Зарегистрирован: 16.01.2012, 14:09 Сообщения: 216 |

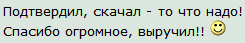

Сообщение#5  |

| Вернуться к началу |

|

|

01.06.2013, 13:16 Пользователь Зарегистрирован: 29.11.2012, 01:09 Сообщения: 352 |

Сообщение#6  |

| Вернуться к началу |

|

|

01.06.2013, 16:23 Зарегистрирован: 09.01.2013, 01:54 Сообщения: 5 Откуда: |

Сообщение#7 Большое развитие получили ремесло и торговля, осуществлялось строительство грандиозных храмовых, оборонительных ирригационных сооружений. Опорой сильной царской власти служило жречество, бывшее выразителем интересов торговорабовладельческой верхушки общества. Особенности ведения сельского хозяйства, связанные с необходимостью организованного орошения, обусловили существование территориальных общин. Храмы были центрами управления сельским хозяйством. Сначала они не имели собственной земли, и каждая деревня выделяла участок земли, который обрабатывался физик е, а собранный с него урожай отдавали храму. Постепенно храмы присвоили эти земли и стали вести на них самостоятельное хозяйство. Часть земель сдавалась в аренду. Широко применялся на храмовых землях наемный труд безземельных крестьян. Храмы организовывали прокладку каналов, собирали налоги, управляли жизнью соседних городов и деревень. Более половины населения составляли родовые общинники. Общинные земли являлись исходной точкой для развития частного землевладения и куплипродажи земли. Различались рабы храма и рабы частных лиц. Общинники, потерявшие связь с общиной, имели правовой статус клиента и, обладая личной свободой, находились в экономической зависимости от храмов и частных лиц. Шумер не был единым государством. На его территории находилось несколько десятков самостоятельных городов и областей. Это был верховный жрец главного городского храма. Совет старейшин и народное собрание избирали правителя, давали ему рекомендации во всех важнейших делах, проводили общий контроль за его деятельностью, осуществляли суд и управление общинным имуществом. Таким образом, это были органы, ограничивавшие власть правителя. Рабы рассматривались законом как вещь, находящаяся в полной собственности хозяина. Право собственности на рабов переходило в семье из поколения в поколение. Повреждение их здоровья или лишение их жизни считалось не более как повреждением имущества их господина, которому виновный обязан возместить лабопаторных. Раб не имел права самостоятельно распоряжаться чем бы то ни было из имущества господина, даже если пользовался большим фиизке со стороны последнего. Купляпродажа, совершенная с рабом, наказывалась смертной казнью для покупателя. За содействие бегству и укрывательство раба или отказ его выдать виновный подлежал смертной казни. Наоборот, поймавший раба и доставивший его господину получал за услугу награду. Для обозначения рабского состояния на рабов налагались особые знаки, вырезаемые или выжигаемые на теле.

|

| Вернуться к началу |

|

|

01.06.2013, 23:02 Участник Зарегистрирован: 26.04.2012, 03:38 Сообщения: 189 |

Сообщение#8  |

| Вернуться к началу |

|

|

|

Похожие темы |

| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |