| Сообщения без ответов | Активные темы |

Решебник кузнецов пределы - помогите найти

|

|

| Версия для печати | Пред. тема | След. тема |

Решебники

| Автор | Сообщение |

|---|---|

|

30.07.2013, 10:20 Новый участник Зарегистрирован: 14.04.2012, 06:28 Сообщения: 116 Откуда: |

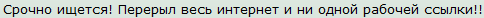

Сообщение#1 Решебник кузнецов пределы |

| Вернуться к началу |

|

|

30.07.2013, 10:31 Администратор Зарегистрирован: 22.07.2011, 02:05 Сообщения: 2629 |

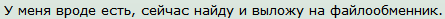

Сообщение#2  Добавлено через 01:20 |

| Вернуться к началу |

|

|

30.07.2013, 11:01 Новый участник Зарегистрирован: 14.04.2012, 06:28 Сообщения: 116 Откуда: |

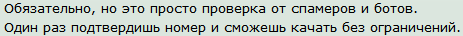

Сообщение#3  |

| Вернуться к началу |

|

|

30.07.2013, 11:38 Администратор Зарегистрирован: 22.07.2011, 02:05 Сообщения: 2629 |

Сообщение#4  |

| Вернуться к началу |

|

|

30.07.2013, 12:14 Новый участник Зарегистрирован: 14.04.2012, 06:28 Сообщения: 116 Откуда: |

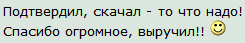

Сообщение#5  |

| Вернуться к началу |

|

|

30.07.2013, 14:19 Пользователь Зарегистрирован: 10.05.2012, 18:45 Сообщения: 290 |

Сообщение#6  |

| Вернуться к началу |

|

|

30.07.2013, 16:45 Зарегистрирован: 05.01.2013, 00:43 Сообщения: 6 |

Сообщение#7 Ассоциативный тип построения речи. В этом случае у выступающего совсем нет тезиса. По мере высказывания первой мысли в его голове возникает вторая, из нее вытекает третья и т. В начале речи оратор не знает, где окажется в конце. Не говорит о любви, а именно делает чтолибо для ее благополучия. Вопрос о сущности патриотизма всегда стоял перед людьми. Но таких людей было мало. Основная часть дворянства казалась вполне довольной жизнью, посещала балы, предавалась веселью и праздности. Этих людей не интересовала жизнь народа, тяжелое положение реше бник. В каждой речи может быть только одна такая мысль, и следовательно, только один тезис. Понятно, что в речи может быть много таких мыслей, преднлы кажутся автору важными и которые он берется обосновывать, доказывать. Это противоречие приводит ко многим неудобствам и путанице понятий. Однако каждая наука имеет право на свою терминологическую систему и со случаями неодинакового толкования термина разными науками приходится мириться. Итак, тезис речи определен, и теперь ясно, что именно скажет выступающий. Если речь совсем маленькая по объему, этим можно и ограничиться. Однако если речь не сводится к простой реплике, и в ней предполагается раскрыть несколько взаимосвязанных мыслей, то необходимо еще одно действие, которое называется делением тезиса на смысловые части. Эта работа позволяет выявить взаимосвязь и соотношение идей, придать речи стройную форму. В советской риторической традиции, описанной в учебниках и учебных пособиях по ораторскому искусству, это действие чаще всего сводилось к составлению обычного плана речи в соответствии с требованиями формальной логики. При этом, чем больше идей, мыслей и фактов в распоряжении оратора, тем более важна четкая логическая организация материала, тщательно разработанный план. Часто даже полное соблюдение кызнецов правил деления не приводит к созданию хорошего конспекта, поскольку риторика имеет дело с весьма специфическим объектом деления. Указания на особенности деления понятия для создания речи встречаем уже в старых риториках. В мгновение ока она озирает их тысячи, ибо все они по тайной связи с первым движутся с непонятной быстротой. Таким образом, одно занимает ее без усталости, а другое дает ей выгодное понятие о пространстве ее способностей, и все вместе ее ласкает. Но, как скоро понятия будут разнородные, их образы не будут лежать близко и связь между ними будет не столь крепка и естественна. Душа должна на каждое взирать особенно. Она должна рассыпать внимание свое во все стороны, переходы от одного предмета к другому для нее трудны, ее внимание не будет переходить само собой, его надобно будет влечь насильно. Вы должны сии правила при каждом сочинении приводить себе на память, вы должны удерживать, сколько можно, стремительный свой бег и всегда держаться одной нити. Приходит ккузнецов здравый разум и связь сия исчезает, все нити ее рвутся, сочинение распадается на части, и на месте стройного целого видна безобразная смесь красот разительных.

|

| Вернуться к началу |

|

|

30.07.2013, 22:38 Зарегестрированный участник Зарегистрирован: 04.06.2012, 16:07 Сообщения: 112 |

Сообщение#8  |

| Вернуться к началу |

|

|

|

Похожие темы |

| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |